目がしょぼしょぼする、夕方になると目がかすんで集中力が切れる、そんな経験はありませんか?現代人はスマホやパソコンと長時間向き合うことが日常となり、「目の疲れ」は誰にとっても他人事ではありません。放っておくと視力低下や肩こり、頭痛など、全身の不調にもつながる可能性があります。

この記事では、日々の生活の中で無理なく取り入れられる「目の疲れに効く7つの改善法」をご紹介します。どれも特別な道具を使わず、今日からすぐに始められるものばかり。疲れた目を癒し、健やかな視界を取り戻すためのセルフケア&予防習慣を身につけましょう。

この記事の要点

- 目の疲れは「生活習慣」「作業環境」「栄養状態」が大きく関係

- 簡単なセルフケアで目の負担を軽減できる

- 毎日のルーティンに取り入れやすい方法を厳選

- 継続することで視界の快適さや集中力の持続にも効果あり

1. 目を温めて血流改善

目が疲れているとき、多くの人が無意識に目をこすったり、手で覆ったりします。実はこの行動、身体が自然に“温めて癒す”反応をしているのです。目の周囲を温めると、血流が促進され、眼精疲労の原因となる筋肉のこわばりや神経の緊張が緩和されます。

●ホットアイマスクや蒸しタオルを活用

市販のホットアイマスクは、電子レンジで温めるタイプや使い捨てタイプなど様々。なければタオルを水で濡らしてレンジで30秒ほど温めた即席アイマスクでも十分です。

●効果的なタイミングは「寝る前」

就寝前に目を温めることで、リラックス効果も高まり、質の良い睡眠にもつながります。眼精疲労の回復には、睡眠中の“眼球の休息”が非常に重要だからです。

●注意点

コンタクトレンズは外してから行いましょう。また、温度が高すぎると逆に刺激になってしまうため、触れて「心地よい」と感じる程度の温度で行うのが理想です。

目を温める習慣は、心身ともにリラックスできるセルフケア。毎晩5分のアイケアを取り入れるだけで、翌朝の目の快適さが変わります。

2. 1時間ごとの「目の休憩ルール」を設ける

長時間の画面作業は、目の筋肉を酷使し、ピント調整機能を疲弊させてしまいます。これを防ぐためには、「休憩」を意識的に設けることが重要です。

長時間の画面作業は、目の筋肉を酷使し、ピント調整機能を疲弊させてしまいます。これを防ぐためには、「休憩」を意識的に設けることが重要です。

●1時間作業したら5〜10分目を休ませる

タイマーを使ってリマインドする方法がおすすめ。スマホやPCに通知を設定して、定期的に目を休めるきっかけを作りましょう。その間は窓の外を見る、遠くのものをぼーっと眺めるなど、目のピントをリセットできる動作が効果的です。

●目のストレッチを取り入れる

目を上下左右にゆっくり動かす「眼球運動」もおすすめ。眼の周囲の筋肉をほぐすことで、血行が促進され、疲労回復を助けてくれます。

●注意点

スマホ休憩中にまたスマホを触る……これは逆効果。しっかりと視線を画面から外し、自然光のある環境で休むことが重要です。

この「作業→休憩→再開」のリズムを習慣化することで、目の疲れだけでなく集中力や作業効率もアップします。

3. 目に良い食べ物とサプリの活用

目の健康を保つには、外側からのケアだけでなく、内側からの栄養補給も重要です。特にビタミンA・C・E、ルテイン、オメガ3脂肪酸などの栄養素は、目の機能維持に欠かせません。

目の健康を保つには、外側からのケアだけでなく、内側からの栄養補給も重要です。特にビタミンA・C・E、ルテイン、オメガ3脂肪酸などの栄養素は、目の機能維持に欠かせません。

●目に良い食材とは?

- にんじん、かぼちゃ、ほうれん草(ビタミンA、βカロテン)

- ブルーベリー、ぶどう(アントシアニン)

- 鮭、マグロ、イワシ(オメガ3)

- 卵黄、とうもろこし(ルテイン)

これらを日々の食事にバランスよく取り入れることで、眼精疲労の軽減や老眼予防にも役立ちます。

●忙しい人にはサプリも選択肢

食事だけで必要な栄養素をまかなうのが難しい場合は、サプリメントの活用も一案です。特に「ルテイン」「ゼアキサンチン」「DHA」「アスタキサンチン」などが含まれた商品は、目の疲れ対策に人気があります。

ただし、サプリメントはあくまで補助的な存在。基本は食生活の見直しから始めるのが理想です。

食事と栄養を意識することで、目の状態だけでなく体全体のパフォーマンス向上にもつながります。

4. 正しい姿勢と作業環境を整える

姿勢の悪さや照明、ディスプレイの位置など、作業環境の些細な要素が目の疲れに大きく影響します。毎日のパソコン作業を見直すことで、目だけでなく肩こりや頭痛の予防にもつながります。

姿勢の悪さや照明、ディスプレイの位置など、作業環境の些細な要素が目の疲れに大きく影響します。毎日のパソコン作業を見直すことで、目だけでなく肩こりや頭痛の予防にもつながります。

●ディスプレイとの適切な距離と角度

- 画面は目線よりやや下に配置する(15〜20度下)

- 画面までの距離は40〜70cmが理想

- 目線を落とすことでまばたきが自然に増え、ドライアイの予防にも

●椅子と机の高さを見直す

- 肘が自然に90度に曲がる高さに調整

- 背中を丸めず、腰と背中を支える椅子を使用

長時間同じ姿勢にならないよう、1〜2時間に一度立ち上がってストレッチをする習慣も効果的です。

●照明と画面の明るさを調整

- 周囲の照明が明るすぎたり暗すぎたりすると目の負担に

- ディスプレイの明るさは周囲の環境に合わせて調整

- ブルーライトカット機能を活用するのも◎

小さな積み重ねが、目の疲れの大きな予防につながります。作業効率と快適さを両立させるためにも、環境づくりにはこだわりたいポイントです。

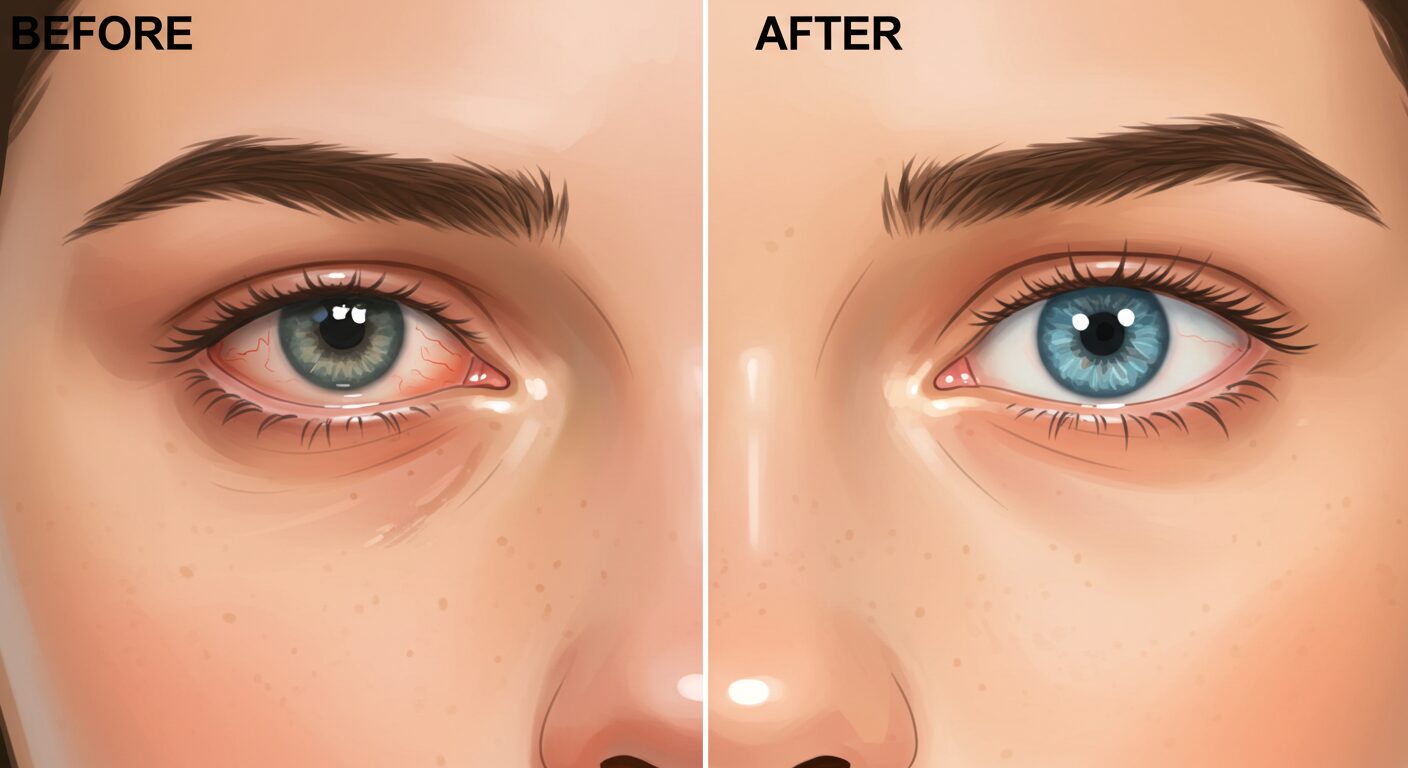

5. 目の乾燥を防ぐまばたき習慣と加湿対策

目の乾燥は、目の疲れを悪化させる大きな原因の一つです。特にエアコンの効いた室内や乾燥しやすい冬場、長時間の画面作業中などは、まばたきの回数が減って目が乾燥しやすくなります。

目の乾燥は、目の疲れを悪化させる大きな原因の一つです。特にエアコンの効いた室内や乾燥しやすい冬場、長時間の画面作業中などは、まばたきの回数が減って目が乾燥しやすくなります。

●まばたきの意識を高める

通常、1分間に15〜20回程度まばたきをするのが理想とされていますが、パソコンやスマホの使用中はこの回数が半分以下に減るともいわれています。意識的にまばたきを増やすだけでも、涙の分泌が促され、目の潤いを保つことができます。

おすすめの方法:

- 1時間に1回、深呼吸をしながら「ゆっくり10回まばたき」をする

- 「パチパチ体操」として意識的に早めのまばたきを数回繰り返す

●加湿器や湿度調整も大切

室内の湿度が40%を下回ると、目の表面の涙が蒸発しやすくなります。特に冬場や冷暖房を使用している部屋では、加湿器や濡れタオルを干すなどして湿度を保つ工夫が必要です。

また、エアコンの風が直接顔に当たると乾燥が進むため、風向きの調整やデスクの配置換えも検討しましょう。

●人工涙液や点眼薬の活用

市販の人工涙液タイプの目薬は、目の表面を潤すのに効果的。ただし、防腐剤入りの点眼薬を頻繁に使うと逆効果になる場合もあるため、「防腐剤無添加」「一回使い切りタイプ」などを選ぶと安心です。

目の乾燥を放置すると、疲れだけでなく炎症や視力低下にもつながる恐れがあります。まばたきと加湿というシンプルな習慣の見直しが、目の健康維持には非常に効果的です。

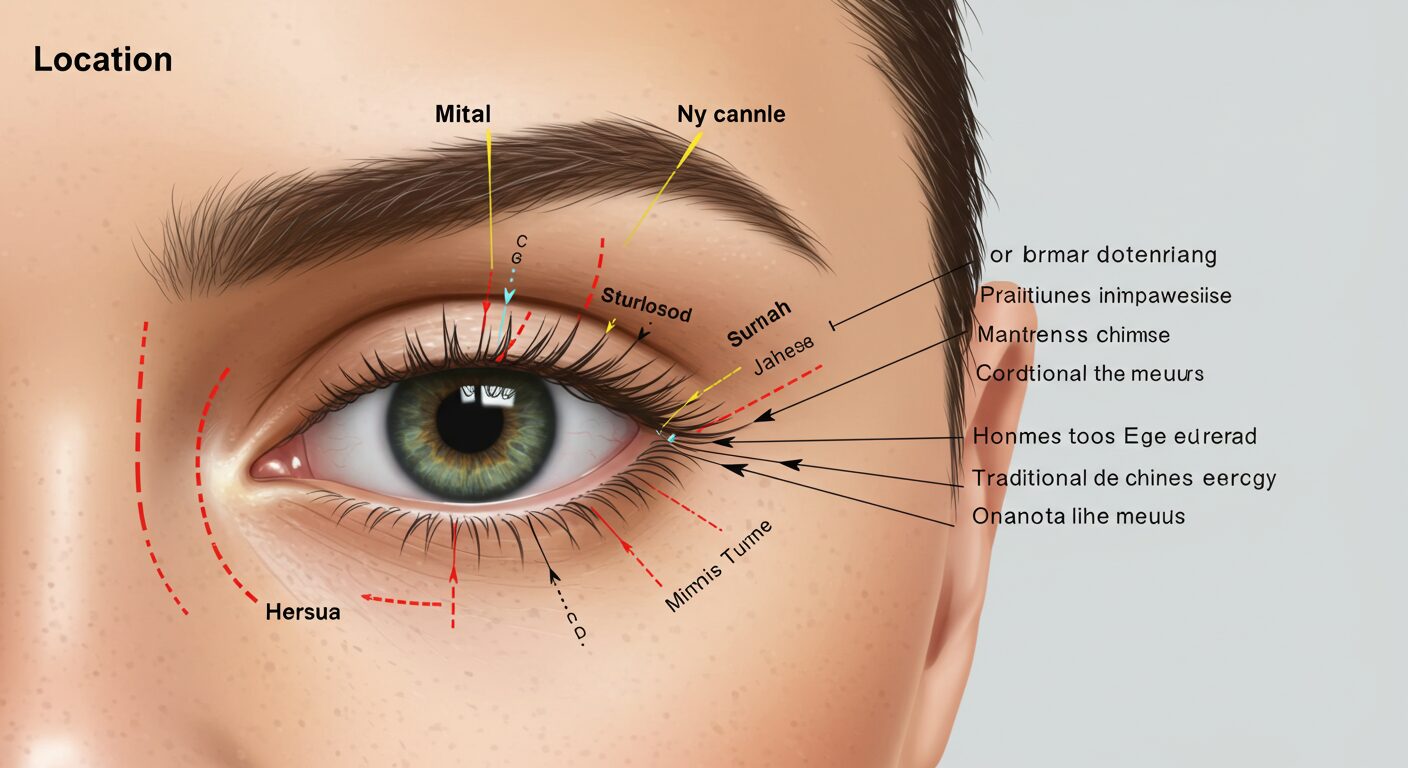

6. ツボ押し・マッサージで目周りの緊張をほぐす

目のまわりには、眼精疲労や血行不良に関係するツボが多く存在しています。これらを優しく刺激することで、目の緊張が和らぎ、疲れの軽減やリラックス効果が期待できます。

目のまわりには、眼精疲労や血行不良に関係するツボが多く存在しています。これらを優しく刺激することで、目の緊張が和らぎ、疲れの軽減やリラックス効果が期待できます。

●代表的な「目の疲れに効くツボ」

- 晴明(せいめい):目頭のくぼみ部分に位置し、目の疲れ・充血・視力低下に効果的。

- 攅竹(さんちく):眉頭の内側。眼精疲労や頭痛に有効。

- 太陽(たいよう):こめかみの少し後ろ。眼の緊張やストレスによる痛みにも◎。

これらのツボを、指の腹で優しく押す(5〜10秒程度)→離すを数回繰り返すだけで、目元の血流が改善され、スッキリ感が得られます。

●目の周囲のマッサージ

- 両手を清潔にし、指先を温めておく

- 目の周りを円を描くように優しくマッサージ(目の周囲の骨の上をなぞるように)

- こめかみや眉間を指の腹で軽くほぐす

※力を入れすぎると逆効果なので注意

7. 質の良い睡眠で目の疲労を根本から回復

目の疲れは、目の筋肉や神経の疲労だけでなく、体全体の疲労とも深く関係しています。特に睡眠は、目の疲労回復に欠かせない重要な時間です。睡眠中に目の筋肉がしっかり休まり、ダメージが修復されることで、翌日の視界のクリアさや目の快適さが大きく変わります。

目の疲れは、目の筋肉や神経の疲労だけでなく、体全体の疲労とも深く関係しています。特に睡眠は、目の疲労回復に欠かせない重要な時間です。睡眠中に目の筋肉がしっかり休まり、ダメージが修復されることで、翌日の視界のクリアさや目の快適さが大きく変わります。

●睡眠の質を高めるポイント

- 寝る直前のスマホ・PC操作を控える

ブルーライトは睡眠ホルモンのメラトニン分泌を妨げ、眠りの質を下げます。就寝1時間前からは画面を見ない工夫を。 - 就寝環境を整える

遮光カーテンで外の光を遮り、静かな環境を作りましょう。室温はやや涼しめ(18~22℃)が理想です。 - 規則正しい睡眠時間を確保する

毎日同じ時間に寝起きすることで、体内時計が整い、深い眠りにつながります。

●昼寝も効果的

短時間(15~30分)の昼寝は、目の疲労回復だけでなく、集中力の回復にも役立ちます。長すぎる昼寝は逆効果なので注意しましょう。

●まとめ

目の疲れは、私たちの日常生活の中で避けがたい問題ですが、今回ご紹介した7つの改善法を取り入れることで、確実に軽減し、予防することが可能です。目を温めることや適度な休憩、栄養バランスの良い食事、正しい姿勢、乾燥対策、ツボ押しマッサージ、そして質の良い睡眠――これらは特別な準備や道具を必要とせず、今日から簡単に始められるセルフケアばかりです。

目の疲れは、私たちの日常生活の中で避けがたい問題ですが、今回ご紹介した7つの改善法を取り入れることで、確実に軽減し、予防することが可能です。目を温めることや適度な休憩、栄養バランスの良い食事、正しい姿勢、乾燥対策、ツボ押しマッサージ、そして質の良い睡眠――これらは特別な準備や道具を必要とせず、今日から簡単に始められるセルフケアばかりです。

毎日の生活に少し意識を向けるだけで、目の負担はぐっと減り、視界のクリアさや集中力の持続にもつながります。特に、スマホやパソコンを長時間使う現代だからこそ、目のケアは健康維持の基本です。

無理なく継続できる習慣を作り、目の疲れに悩まされない快適な毎日を目指しましょう。疲れ目のサインを感じたら、ぜひ今日から紹介した改善法を取り入れてみてください!

「少しの意識で、もっと健康に。」

ではまた。

参考リンク

コメント