朝起きるのがつらい…その気持ち、よくわかります

「十分寝たはずなのに、朝起きるのがこんなにつらい」

「毎朝体が重くて、やる気が出ない」

そんな朝のだるさに悩んでいませんか?

実は、私も以前は毎朝起きるのが本当につらくて、

アラームを何度もスヌーズして、

ギリギリまでベッドから出られない日々を過ごしていました。

この記事では、個人の経験に基づいたセルフケア情報として、

朝のだるさの原因と改善方法をご紹介します。

※この記事は医療的な診断や治療に関する内容ではありません。

気になる症状が続く場合は、専門医への相談をおすすめします。

↓中途覚醒が気になる方は、こちらもチェック↓

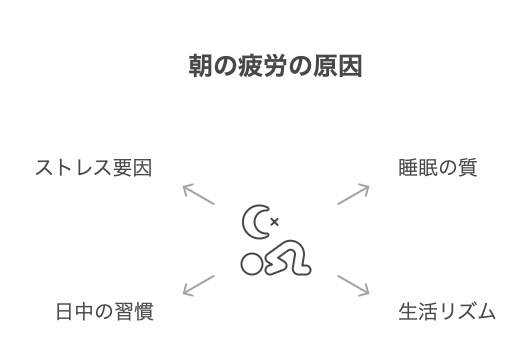

なぜ朝起きるのがこんなにつらいの?主な原因を解説

朝のだるさには、実は様々な原因が隠れています。

まずは「なぜ?」を理解することから始めましょう。

1. 睡眠の質に関わる要因

「8時間寝たのに疲れが取れない」

そんな経験はありませんか?

実は、睡眠は時間だけでなく「質」がとても重要です。

- 深い眠りに入れていない可能性

- 寝室環境(温度18-22度、湿度50-60%が理想)

- 音や光による睡眠の妨害

- 寝具が体に合っていない

私も以前は「寝る時間を増やせば大丈夫」と思っていましたが、

実際は睡眠の質を改善することで、

6時間の睡眠でも朝スッキリ起きられるようになりました。

2. 生活リズムの乱れ

現代人の多くが抱える問題が、生活リズムの不規則さです。

- 就寝・起床時間がバラバラ

- 週末の寝だめが逆効果になることも

- 体内時計のズレ

厚生労働省の「健康づくりのための睡眠ガイド2023」によると、質の良い睡眠のためには規則正しい生活リズムが重要とされています。

週末に「寝だめ」をしすぎると、

月曜日の朝がさらにつらくなってしまうことがあるのです。

3. 日中の過ごし方の影響

意外かもしれませんが、朝のだるさは日中の過ごし方と深く関係しています。

- 運動不足による血行不良

- スマホやPCのブルーライトの影響

- 食事の時間や内容

- 日光を浴びる時間が少ない

特に在宅ワークが増えた現在、

一日中室内で過ごすことが多くなり、

体内時計が乱れやすくなっています。

4. ストレスや精神的要因

心と体は密接につながっています。

- 仕事や人間関係のストレス

- 将来への不安

- 季節性の影響(冬場の日照不足など)

- 生活の変化によるストレス

ストレスを感じていると、

睡眠中も体が完全にリラックスできず、

朝起きても疲れが残ってしまいます。

実体験したスッキリ起きるための習慣3選

ここからは、私が実際に試して効果を感じた

3つの改善習慣をご紹介します。

完璧を目指さず、1つからでもOK。

小さな変化から始めていきましょう。

習慣1:夜の「準備ルーティン」を作る

朝のスッキリした目覚めは、実は夜から始まっています。

具体的な方法

■ 就寝2時間前からの過ごし方を変える

- スマホを別の部屋に置く(最初の1週間が勝負)

- 温かい飲み物を飲む(ノンカフェイン)

- カモミールティー

- ホットミルク

- 白湯

- 軽いストレッチやヨガ(5分程度でOK)

- 部屋を暗めにする(間接照明を活用)

体験談

最初は「スマホを見ないなんて無理!」と思っていましたが、

アロマディフューザーを使って、

リラックスできる環境を作ることから始めました。

この習慣を始めてから約2週間で、

朝の目覚めが明らかに変わりました。

以前は目覚ましが鳴っても「あと5分…」だったのが、

自然に目が覚めるようになったんです。

おすすめグッズ

- アロマディフューザー(ラベンダーやカモミール)

- ハーブティーのセット

- 調光機能付きの照明

「完璧を目指さず、今日はスマホを寝室に持ち込まないだけでもOK」

習慣2:朝の「光と水分」で体を起こす

朝一番の過ごし方が、その日一日を左右します。

具体的な方法

■ 起床後すぐにやること

- カーテンを開けて朝日を浴びる(曇りでもOK)

- コップ1杯の水を飲む(常温がおすすめ)

- 軽く伸びや深呼吸をする

- 5分程度の散歩(可能であれば)

朝日を浴びることで体内時計がリセットされ、

夜に自然な眠気を感じやすくなります。

体験談

運動が苦手な私でも続けられたのが、

「水を飲んで、カーテンを開ける」だけから始めたことです。

最初はきつかったけれど、1週間で慣れました。

今では朝日を見ると「今日も頑張ろう」という

前向きな気持ちになれるようになりました。

朝の散歩は「絶対に5分!」ではなく、

「玄関を出て深呼吸するだけでもOK」という

気軽な気持ちで続けています。

おすすめグッズ

- 光目覚まし時計(徐々に明るくなるタイプ)

- 枕元に置く水筒(常温の水を準備)

- 歩数計アプリ(モチベーション維持に)

習慣3:「夕方の軽い運動」で夜の眠りを深くする

夜の睡眠の質を上げるには、夕方の過ごし方がカギ。

具体的な方法

■ 夕方16-18時頃がベストタイム

- 15分程度の散歩

- 階段の上り下り(エレベーターを使わない)

- 家事を活用した運動

- 掃除機をかける

- 窓拭きをする

- 洗濯物を干す

- 軽いストレッチ

激しい運動は必要ありません。

「ちょっと体を動かす」程度で十分効果があります。

体験談

運動嫌いの私が続けられたのは、

「家事を運動として捉える」ことでした。

「今日は掃除機をかけたから運動した!」

「階段を使ったから今日もクリア!」

そんな風に考えることで、

特別な運動時間を作らなくても

体を動かす習慣が身につきました。

この習慣を続けて1ヶ月後、

夜ベッドに入ると自然に眠くなり、

朝の目覚めが驚くほど楽になりました。

おすすめグッズ

- 歩数計アプリ(無料のものでOK)

- 軽量なダンベル(1-2kg程度)

- ヨガマット(ストレッチ用)

「運動というより、ちょっと体を動かすくらいで十分。完璧を求めないことが続けるコツ」

より良い睡眠のための環境づくり

ちょっとした工夫で睡眠の質は大きく変わります。

寝室環境の最適化

■ 理想的な寝室の条件

- 温度:18-22度

- 湿度:50-60%

- 遮光カーテンで外の光をシャットアウト

- 静かな環境(耳栓の活用も)

寝具の見直し

■ チェックポイント

- 枕の高さは首に負担をかけない高さに

- マットレスの硬さは体型に合わせて

- パジャマの素材(吸湿性の良いもの)

- 掛け布団の重さ(軽すぎず重すぎず)

体験談

「まさか枕でこんなに変わるなんて」と驚いたのが、

枕の高さ調整でした。

以前使っていた高い枕を、

首に負担のかからない低めの枕に変えただけで、

朝起きたときの首や肩のこりが軽減されました。

「寝具なんてどれも同じ」と思っていましたが、

質の良い睡眠への投資と考えるようになってから、

朝の目覚めが格段に良くなりました。

おすすめグッズ

- 温湿度計(寝室環境の把握に)

- 遮光カーテン(1級遮光がおすすめ)

- 低反発枕または高さ調整可能な枕

- アイマスクと耳栓(環境調整が難しい場合)

こんな症状は要注意【セルフケアの限界】

以下の内容は医療的判断ではありません。

参考情報として、専門医への相談を検討するタイミングをお伝えします。

セルフケアで改善されない場合

■ このような症状が続く場合

- 3週間以上生活習慣を改善しても朝のだるさが続く

- 日中に強い眠気で仕事や生活に支障がある

- いびきがひどいと言われる

- 夜中に何度も目が覚める

- 気分の落ち込みが長期間続いている

まずは生活習慣の見直しから始めて、

改善されない場合は医療機関への相談も

選択肢の一つとして考えてみてください。

一人で悩まず、専門家の力を借りることも大切です。

まとめ:小さな変化から始めよう

朝起きたときのだるさを改善する3つの習慣

- 夜の「準備ルーティン」を作る

- 就寝2時間前からリラックスモードに

- 朝の「光と水分」で体を起こす

- カーテンを開けて、水分補給

- 「夕方の軽い運動」で夜の眠りを深くする

- 家事や散歩で体を動かす

続けるコツ

「1つずつ、無理のない範囲で」

私も最初は完璧を目指して挫折しそうになりましたが、

小さな変化を積み重ねることで、

朝がつらい日々から卒業できました。

あなたも必ず変われます。

今日から、できそうなことを一つだけ選んで

始めてみてください。

「完璧を求めず、今日は一つだけ。それだけでも大きな一歩!」

※この記事は個人の経験に基づいたセルフケア情報です。医療的な診断や治療については、専門医にご相談ください。

参考文献

コメント