朝起きた瞬間から体が重い、十分寝たはずなのに疲れが取れない、夕方になると動けないほどしんどい…そんなだるさに悩まされていませんか?

現代社会では、3人に1人が慢性的なだるさを抱えているといわれています。単なる疲労だと思っていたそのだるさ、実は体からの重要なSOSサインかもしれません。

この記事では、だるさの根本原因を医学的観点から徹底解説し、今日から実践できる具体的な解消法をお伝えします。あなたのだるさのタイプを特定し、最適な改善策を見つけていきましょう。

※この記事の内容は一般的な健康情報であり、個別の医学的アドバイスに代わるものではありません。症状が続く場合や心配な症状がある場合は、必ず医療機関を受診してください。

この記事の要点まとめ

✅ だるさには7つの主要な原因がある

- 栄養不足、睡眠の質低下、ホルモンバランス、自律神経失調、季節性、生活習慣、病気の隠れた兆候

✅ 危険なだるさと普通のだるさの見分け方

- 2週間以上続く、微熱を伴う、急激な体重変化がある場合は要注意

✅ 今すぐできる7つの解消法

- ツボ押し、呼吸法、ストレッチ、ドリンク、入浴法、食事改善、環境調整

✅ 根本改善には生活習慣の見直しが重要

- 年代別・季節別の対策で予防効果が高まる

✅ 適切な医療機関受診のタイミング

- セルフケアで改善しない場合の対処法

【緊急度チェック】あなたのだるさは危険?5分でできるチェックリスト

まず最初に、あなたのだるさが「様子を見ても大丈夫なもの」なのか、「すぐに医療機関を受診すべきもの」なのかを判断しましょう。

だるさの危険度セルフチェックリスト

以下の項目で当てはまるものにチェックしてください。

□ だるさが2週間以上続いている

□ 37.0℃以上の微熱が続いている

□ 1ヶ月で体重が3kg以上減った、または増えた

□ 階段を上ると息切れや動悸がする

□ 食欲が全くなく、食べ物を見るのも辛い

□ 夜眠れない、または一日中眠い

□ 立ちくらみやめまいが頻繁にある

□ 手足のむくみがひどい

□ 皮膚や白目が黄色っぽい

□ 胸の痛みや圧迫感がある

結果判定:

- 5個以上該当:緊急度高 → 今すぐ医療機関を受診

- 3-4個該当:注意が必要 → 1週間以内に医師に相談

- 1-2個該当:様子見可能 → この記事の対策を試してから判断

- 0個該当:生活習慣の改善で対応可能

「普通の疲れ」と「病気のサイン」の見分け方

多くの人が混同しがちな「普通の疲れ」と「病気のサイン」を正しく区別することが重要です。

普通の疲れの特徴

- 休息や睡眠で回復する

- 原因が明確(残業、運動、ストレスなど)

- 数日から1週間程度で自然に改善

- 食欲や気分に大きな変化がない

病気のサインとしてのだるさ

- 十分な休息を取っても改善しない

- 原因が思い当たらない

- 2週間以上継続している

- 他の症状(発熱、体重変化、食欲不振など)を伴う

- 日常生活に深刻な支障をきたしている

特に注意すべきは、朝起きた瞬間から既にだるく、一日中改善しない状態が続く場合です。これは単なる疲労ではなく、何らかの疾患や体調不良のサインの可能性があります。

また、季節の変わり目や環境の変化がきっかけで始まっただるさでも、長期間続く場合は医師の診察を受けることをおすすめします。早期発見・早期治療により、重篤な疾患を予防できる場合があります。

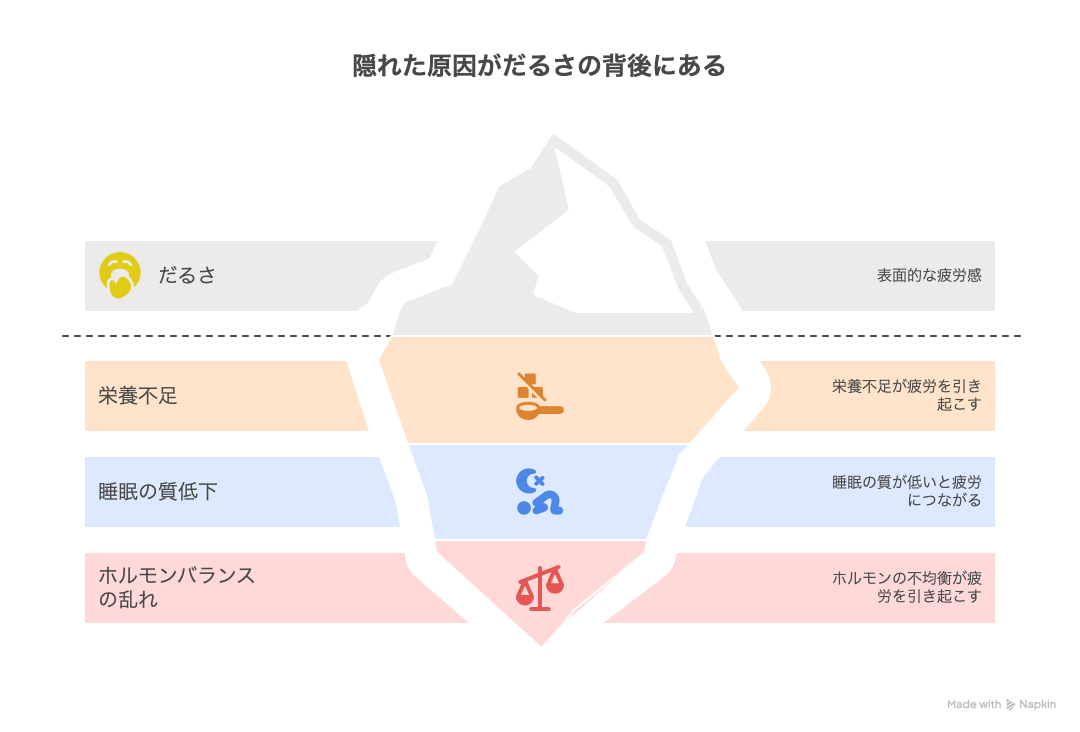

だるさの7つの根本原因を徹底解説

だるさの背景には、実に様々な原因が隠れています。ここでは、現代人に多い7つの主要な原因を詳しく解説します。あなたのだるさがどのタイプに当てはまるかを確認してください。

だるさの背景には、実に様々な原因が隠れています。ここでは、現代人に多い7つの主要な原因を詳しく解説します。あなたのだるさがどのタイプに当てはまるかを確認してください。

1. 栄養不足型(最も多い原因)

現代人のだるさの約40%は栄養不足が原因とされています。特に女性に多く見られるのが鉄分不足による貧血です。

主な症状の特徴

- 午後2-3時頃に急激にだるくなる

- 甘いものが無性に欲しくなる

- 階段を上ると息切れする

- 集中力が続かない

- 爪が白っぽい、割れやすい

具体的な栄養不足のパターン

鉄分不足:月経のある女性の約20%が鉄欠乏性貧血の可能性があります。鉄分は酸素を全身に運ぶヘモグロビンの材料となるため、不足すると細胞レベルで酸素不足となり、だるさを感じます。

ビタミンB群不足:エネルギー代謝に不可欠な栄養素です。特にビタミンB1、B6、B12の不足は疲労感と直結します。精製された炭水化物の摂取が多い人、アルコールをよく飲む人に不足しがちです。

血糖値の乱れ:急激な血糖値の上昇と下降を繰り返すことで、だるさや眠気を引き起こします。朝食を抜く、甘いものを頻繁に食べる習慣がある人に多く見られます。

このタイプのだるさは、食事の見直しとサプリメントの適切な活用で比較的短期間で改善可能です。

2. 睡眠の質低下型

睡眠時間は足りているのにだるい場合、睡眠の「質」に問題がある可能性が高いです。

睡眠時間は足りているのにだるい場合、睡眠の「質」に問題がある可能性が高いです。

主な症状の特徴

- 朝起きた瞬間からだるい

- 夜中に何度も目が覚める

- 寝汗をかくことが多い

- いびきを指摘されたことがある

- 昼間に強い眠気に襲われる

睡眠の質を下げる主な要因

睡眠時無呼吸症候群:睡眠中に呼吸が止まったり浅くなったりする疾患です。中高年男性に多く、肥満、首が太い、下顎が小さいなどの特徴がある人はリスクが高くなります。

ストレスによる交感神経の興奮:仕事や人間関係のストレスにより、就寝時になっても交感神経が活発なままとなり、深い睡眠に入れません。

スマートフォンやPCのブルーライト:就寝前のスクリーン使用は、メラトニン(睡眠ホルモン)の分泌を抑制し、睡眠の質を大幅に低下させます。

カフェインの影響:カフェインの半減期は約6時間です。午後3時以降にコーヒーや緑茶を飲むと、就寝時まで体内にカフェインが残り、深い眠りを妨げます。

睡眠の質の改善は、だるさ解消において最も効果的なアプローチの一つです。

3. ホルモンバランス型

特に女性に多く見られるのがホルモンバランスの乱れによるだるさです。年齢とともに増加する傾向があります。

主な症状の特徴

- 生理前後にだるさが悪化する

- 手足の冷えがひどい

- 気分の浮き沈みが激しい

- 体重が増えやすくなった

- 肌の乾燥やくすみが気になる

主なホルモン関連の原因

更年期によるエストロゲン減少:45-55歳頃の女性に多く、エストロゲンの急激な減少により自律神経が乱れ、だるさや疲労感を引き起こします。

甲状腺機能低下症:甲状腺ホルモンの分泌不足により、全身の代謝が低下し、慢性的なだるさを感じます。女性に多く、体重増加、便秘、寒がりなどの症状も伴います。

副腎疲労:慢性的なストレスにより副腎の機能が低下し、コルチゾール(ストレスホルモン)の分泌バランスが崩れることで、朝起きられない、午後に極度の疲労を感じるなどの症状が現れます。

ホルモンバランス型のだるさは、生活習慣の改善とともに、必要に応じて医師と相談しながらホルモン補充療法なども検討することが重要です。

【即効性重視】今日からできるだるさ解消法7選

ここからは、今すぐ実践できる即効性のあるだるさ解消法をご紹介します。どの方法も科学的根拠に基づいており、多くの人が効果を実感しています。

ここからは、今すぐ実践できる即効性のあるだるさ解消法をご紹介します。どの方法も科学的根拠に基づいており、多くの人が効果を実感しています。

1.【1分で効果】だるさ解消のツボ押し

東洋医学では、特定のツボを刺激することでエネルギー(気)の流れを改善し、だるさを軽減できるとされています。現代医学でも、ツボ押しによる血流改善効果が確認されています。

百会(ひゃくえ)- 頭頂部のツボ 頭頂部の真ん中、両耳を結んだ線と鼻筋を延長した線が交わる点にあります。

押し方:中指で垂直に、やや強めに3秒間押し、3秒間かけてゆっくり離す。これを5回繰り返します。

効果:脳の血流改善により、頭のスッキリ感とともにだるさが軽減されます。

合谷(ごうこく)- 手の甲のツボ 手の甲側で、親指と人差し指の骨が交わるところから人差し指寄りのくぼみにあります。

押し方:反対の手の親指で、やや人差し指の骨に向かって押し込むように、痛気持ちいい程度の強さで30秒間押します。左右両手を行います。

効果:全身の気の流れを整え、疲労感や頭痛の改善に効果的です。

足三里(あしさんり)- 膝下のツボ 膝のお皿の下端から指4本分下がったところで、すねの骨の外側にあります。

押し方:両手の親指を重ねて置き、体重をかけながらゆっくりと押します。30秒間保持し、ゆっくり離します。

効果:胃腸の働きを改善し、全身の疲労回復を促進します。「万能のツボ」とも呼ばれています。

2.【3分で完了】エネルギーアップ呼吸法

正しい呼吸法は、酸素供給を改善し、自律神経を整える効果があります。特に効果的なのが「4-7-8呼吸法」です。

4-7-8呼吸法の手順

- 背筋を伸ばし、舌の先を上の前歯の裏にあてます

- 口から息を完全に吐き出します(フーッという音を立てて)

- 口を閉じ、鼻から4秒かけて息を吸います

- 息を止めて7秒数えます

- 口から8秒かけて息を吐き出します(フーッという音で)

- これを3セット繰り返します

効果のメカニズム

- 深い呼吸により酸素供給が向上

- 副交感神経が優位になりリラックス状態に

- 血中の二酸化炭素濃度が適正化され、だるさが軽減

朝起きた時、昼食後、就寝前に実践すると、一日を通してエネルギーレベルが安定します。

3.【5分でリフレッシュ】だるさ撃退ストレッチ

座りっぱなしの生活は血流を悪化させ、だるさの大きな原因となります。簡単なストレッチで血流を改善しましょう。

座りっぱなしの生活は血流を悪化させ、だるさの大きな原因となります。簡単なストレッチで血流を改善しましょう。

首・肩のストレッチ

- 椅子に座ったまま、右手で頭の左側を押さえます

- 首を右側にゆっくりと倒し、15秒キープ

- 反対側も同様に行います

- 両肩を上に上げて5秒キープし、ストンと落とします(3回)

背中・腰のストレッチ

- 椅子に浅く座り、両手を前方に伸ばします

- 猫のように背中を丸め、15秒キープ

- 今度は胸を張り、肩甲骨を寄せて15秒キープ

- 腰に手を当て、ゆっくりと後ろに反らし10秒キープ

足首・ふくらはぎのストレッチ

- 椅子に座ったまま、足首をゆっくり回します(左右各10回)

- かかとを床につけたまま、つま先を上げて5秒キープ(10回)

- つま先を床につけたまま、かかとを上げて5秒キープ(10回)

これらのストレッチを1時間に1回程度行うことで、血流が改善し、だるさを予防できます。

【根本改善】だるさを根絶する生活習慣改革

即効性のある対策でだるさが軽減したら、次は根本的な改善を目指しましょう。生活習慣の改革により、だるさを根絶し、エネルギーに満ちた生活を手に入れることができます。

年代別だるさ対策

20-30代:キャリアストレス対策重視

この年代のだるさの最大の原因は、仕事のストレスと不規則な生活です。

対策のポイント:

- 睡眠時間の確保(最低6時間、理想は7-8時間)

- 規則正しい食事時間の設定(特に朝食を抜かない)

- ストレス発散の時間を週に2回以上確保

- スマートフォンの使用時間制限(就寝2時間前からは使用しない)

具体的な改善プラン: 平日は12時までには就寝し、朝は7時に起床する生活リズムを作ります。朝食は必ず摂取し、タンパク質を含む食事を心がけます。週末は完全に仕事から離れる時間を作り、趣味や運動でストレスを発散します。

40代:ホルモンバランス重視

この年代から、ホルモンバランスの変化によるだるさが増加します。特に女性は更年期の準備期に入るため、注意が必要です。

対策のポイント:

- 大豆イソフラボンの積極的摂取(豆腐、納豆、味噌など)

- 筋力トレーニングの導入(週2-3回、軽い負荷から開始)

- カルシウム・マグネシウムの補給

- 定期的な健康診断(ホルモン値のチェック含む)

具体的な改善プラン: 毎日の食事に大豆製品を1品以上取り入れます。週2回の筋力トレーニング(スクワット、腕立て伏せなど自重トレーニングから開始)を継続します。イライラや気分の落ち込みがある場合は、早めに婦人科で相談します。

50代以降:代謝低下対策

基礎代謝の低下により、疲労回復力が低下する年代です。より積極的な対策が必要になります。

対策のポイント:

- 有酸素運動の継続(ウォーキング、水泳など週3回以上)

- タンパク質摂取量の増加(体重1kgあたり1.2-1.5g)

- 抗酸化作用のある食品の摂取(ベリー類、緑黄色野菜)

- 社会参加の維持(孤立防止によるメンタルヘルスケア)

具体的な改善プラン: 毎日30分以上の散歩を習慣化し、週1-2回は少し息が上がる程度の運動を行います。食事では魚、肉、卵、豆類からタンパク質をしっかり摂取し、カラフルな野菜を意識的に食べます。

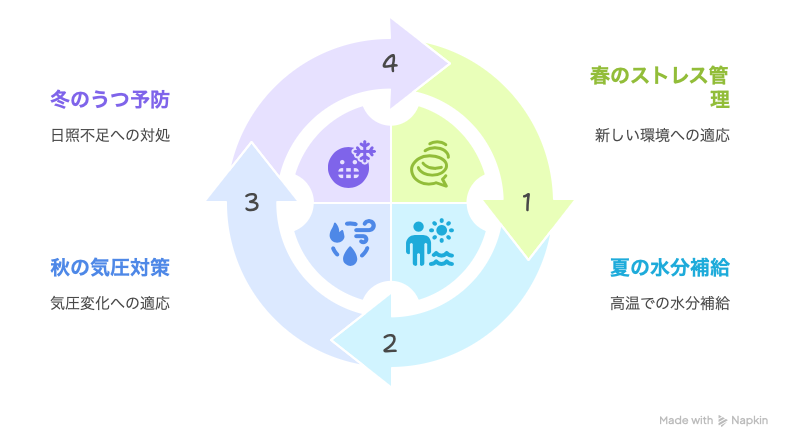

季節別予防策

春:新環境ストレス対策 新年度の環境変化により自律神経が乱れやすい季節です。

春:新環境ストレス対策 新年度の環境変化により自律神経が乱れやすい季節です。

予防策:

- 規則正しい生活リズムの維持

- ビタミンB群の積極的摂取(ストレス耐性向上)

- 適度な運動でセロトニン分泌促進

- 新しい環境に慣れるまでは無理をしない

夏:夏バテ予防 高温多湿により体力消耗が激しくなる季節です。

予防策:

- 水分補給の徹底(1日2-2.5L、こまめに摂取)

- ミネラル補給(塩分、カリウム、マグネシウム)

- エアコンとの温度差を5度以内に抑制

- 冷たい物の摂取を控えめに(胃腸機能保護)

秋:気圧変化対策 台風や気圧の変化により自律神経が乱れやすい季節です。

予防策:

- 気圧変化を事前にチェック(天気予報アプリ活用)

- 首や耳の周りを温める(血流改善)

- 深呼吸やストレッチで自律神経を整える

- 十分な睡眠時間の確保

冬:冬季うつ予防 日照時間の減少によりセロトニン不足となりやすい季節です。

予防策:

- 朝の日光浴(起床後30分以内に15分以上)

- ビタミンDサプリメントの活用

- 室内の照明を明るく保つ

- 温かい食べ物でビタミンB群を補給

1週間で実感する生活改革プラン

Day1-2:現状把握と基盤作り

- 睡眠時間と質の記録開始

- 食事内容の記録開始

- 基本のツボ押しとストレッチを覚える

Day3-4:睡眠と食事の改善

- 就寝時間を30分早める

- 朝食にタンパク質を追加

- カフェイン摂取時間を調整(午後3時以降は控える)

Day5-6:運動と呼吸法の導入

- 毎日15分のウォーキング開始

- 4-7-8呼吸法を朝晩実践

- デスクワーク中のストレッチを時間で区切って実行

Day7:振り返りと継続計画

- 1週間の変化を客観的に評価

- 最も効果があった方法を特定

- 継続可能な計画に修正

この1週間で多くの人がだるさの軽減を実感します。効果を感じた方法を継続し、段階的に他の対策も加えていくことで、根本的な体質改善が可能になります。

こんな症状は要注意!病院受診の目安

セルフケアでだるさが改善しない場合や、以下のような症状がある場合は、速やかに医療機関を受診することが重要です。早期発見・早期治療により、重篤な疾患を予防できる可能性があります。

セルフケアでだるさが改善しない場合や、以下のような症状がある場合は、速やかに医療機関を受診することが重要です。早期発見・早期治療により、重篤な疾患を予防できる可能性があります。

緊急受診が必要な症状

以下の症状がある場合は、我慢せずに直ちに医療機関を受診してください。

即座に救急外来へ

- 胸の強い痛みや圧迫感を伴うだるさ

- 呼吸困難や息苦しさが急激に悪化

- 意識がもうろうとする、立っていられない

- 激しい頭痛と共にだるさが出現

- 39度以上の高熱が続いている

24時間以内に受診

- 血便や黒色便を伴うだるさ

- 黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)

- 手足の強いむくみと共にだるさが悪化

- 急激な体重減少(1ヶ月で5kg以上)

- 動悸や不整脈を強く感じる

1週間以内に受診を検討

- 2週間以上だるさが継続している

- 微熱(37.0-37.5度)が1週間以上続く

- 食欲不振で体重が減り続けている

- 睡眠時間は確保しているのに改善しない

- 日常生活に深刻な支障をきたしている

何科を受診すべき?症状別ガイド

だるさで病院を受診する際、どの診療科を選ぶか迷う方が多いです。症状別の受診先をご案内します。

内科(一般内科)

- 原因が特定できない慢性的なだるさ

- 発熱を伴うだるさ

- 食欲不振、体重減少を伴うだるさ

- 高血圧、糖尿病などの生活習慣病の可能性

まずは内科で基本的な検査(血液検査、尿検査、心電図など)を受け、必要に応じて専門科への紹介を受けるのが一般的です。

循環器内科

- 動悸、息切れを伴うだるさ

- 胸の痛みや圧迫感がある

- むくみが強い

- 高血圧の既往がある

心臓や血管の疾患によるだるさの可能性を調べます。

内分泌・代謝内科

- 急激な体重変化を伴うだるさ

- 手足の冷え、むくみがひどい

- 生理不順がある(女性)

- 糖尿病の家族歴がある

甲状腺機能異常、糖尿病、副腎機能異常などのホルモン関連疾患を調べます。

精神科・心療内科

- ストレスが多い環境にいる

- 気分の落ち込み、不安感が強い

- 睡眠障害がある

- 過去にうつ病の経験がある

うつ病、不安障害、適応障害などの精神的要因によるだるさを診断・治療します。

婦人科(女性の場合)

- 生理不順がある

- 更年期の年齢(45-55歳)

- ホットフラッシュがある

- 妊娠の可能性がある

女性特有のホルモンバランスの乱れによるだるさを専門的に診断します。

病院での検査内容と準備すべきこと

病院を受診する際は、以下の準備をしておくと診断がスムーズになります。

事前準備リスト

- 症状の記録

- だるさが始まった時期

- だるさの程度(10段階で評価)

- 一日のうちでだるさが強い時間帯

- だるさと共に現れる他の症状

- 生活習慣の記録

- 平均的な睡眠時間と就寝・起床時間

- 食事の内容と時間

- 運動習慣の有無

- ストレスの程度と原因

- 服用中の薬・サプリメント

- 処方薬の名前と量

- 市販薬の使用頻度

- サプリメントの種類

- 家族歴

- 糖尿病、高血圧、甲状腺疾患などの家族歴

- 精神疾患の家族歴

一般的な検査内容

血液検査

- 血算(貧血の有無)

- 生化学検査(肝機能、腎機能、血糖値など)

- 甲状腺機能検査

- ビタミンB12、葉酸、鉄分の値

- 炎症反応(CRP、ESRなど)

尿検査

- タンパク質、糖、潜血の有無

- 腎機能の評価

心電図

- 不整脈の有無

- 心筋梗塞の既往

追加検査(必要に応じて)

- 胸部X線撮影

- 腹部エコー検査

- 心エコー検査

- CT・MRI検査

- 睡眠時無呼吸症候群の検査

検査結果により、適切な治療方針が決定されます。多くの場合、生活習慣の改善指導とともに、必要に応じて薬物療法が開始されます。

重要なのは、だるさを「年のせい」「気のせい」と決めつけず、適切なタイミングで医療機関を受診することです。早期発見・早期治療により、多くの疾患は完治または良好な管理が可能です。

まとめ:だるさから解放される生活を手に入れよう

慢性的なだるさは、単なる疲労ではなく、あなたの体と心からの重要なメッセージです。この記事でお伝えした内容を振り返り、今日から実践できる行動計画を立てましょう。

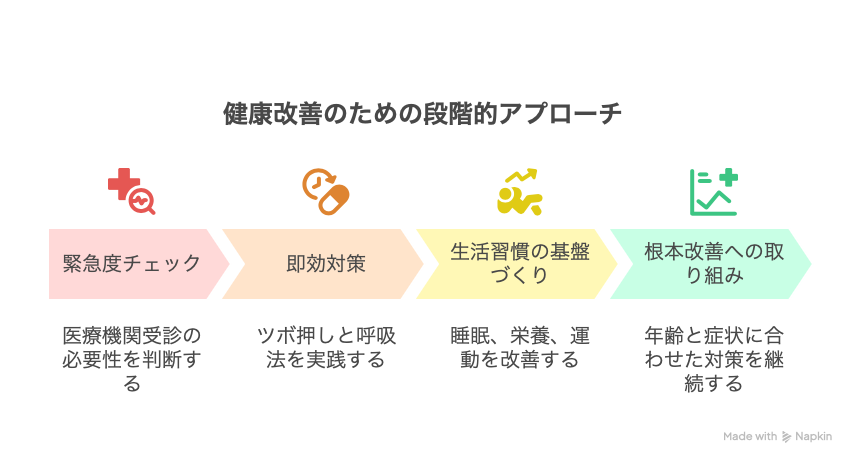

今すぐ始められる3つのアクションプラン

【今日から】緊急度チェックと即効対策 まずは冒頭のセルフチェックを再度確認し、医療機関受診の必要性を判断してください。危険度が低い場合は、以下の順序で対策を開始しましょう:

【今日から】緊急度チェックと即効対策 まずは冒頭のセルフチェックを再度確認し、医療機関受診の必要性を判断してください。危険度が低い場合は、以下の順序で対策を開始しましょう:

- 今から30分以内:百会・合谷・足三里のツボ押しを実践

- 今日の夜から:4-7-8呼吸法を就寝前に3セット実行

- 明日から:朝起きた瞬間の首・肩ストレッチを習慣化

【今週から】生活習慣の基盤づくり 1週間の生活改革プランに沿って、段階的に生活習慣を改善してください:

- 睡眠の改善:就寝時間を30分早め、起床時間を一定にする

- 栄養の改善:朝食にタンパク質を追加し、午後3時以降のカフェインを控える

- 運動の導入:毎日15分のウォーキングから開始

【今月から】根本改善への取り組み あなたの年代と症状タイプに合わせた専門的な対策を継続してください:

- 20-30代:ストレス管理と規則正しい生活リズムの確立

- 40代:ホルモンバランスを意識した食事と運動習慣

- 50代以降:代謝向上のための筋力トレーニングと社会参加

だるさのタイプ別・継続のコツ

栄養不足型の方

- 鉄分豊富な食材(レバー、赤身肉、ほうれん草)を週3回以上摂取

- ビタミンCと一緒に摂ることで鉄分吸収率が向上

- サプリメントは医師と相談の上、適切な量を継続

睡眠の質低下型の方

- 寝室環境の整備(温度18-22度、湿度50-60%、遮光)

- 寝具の見直し(枕の高さ、マットレスの硬さ)

- 就寝2時間前からのデジタルデトックス

ホルモンバランス型の方

- 大豆製品を毎日1品以上取り入れる

- ストレス軽減のための趣味や癒しの時間を確保

- 定期的な婦人科検診でホルモン値をチェック

よくある質問と回答

Q: どのくらいの期間で効果が現れますか?

A: 個人差がありますが、即効性のある対策(ツボ押し、呼吸法)は当日から効果を実感できます。生活習慣の改善による根本的な変化は、3-4週間継続すると明確な効果が現れることが多いです。

Q: すべての対策を同時に行う必要がありますか?

A: いいえ、一度にすべてを変えようとすると挫折しやすくなります。まずは1-2個の対策から始め、習慣化してから段階的に追加することをおすすめします。

Q: 対策を続けているのに効果が感じられない場合は?

A: 2-3週間継続しても改善が見られない場合は、医療機関での詳しい検査をおすすめします。また、対策の内容や強度が適切でない可能性もあるため、専門家に相談することが大切です。

Q: 仕事が忙しくて時間が取れません

A: デスクワーク中にできるツボ押しやストレッチ、通勤時間を活用したウォーキングなど、隙間時間を活用した対策から始めてください。1日5分の積み重ねでも大きな効果があります。

最後に:だるさのない人生への第一歩

だるさに悩まされる毎日から、エネルギーに満ちた充実した人生への転換は、今この瞬間から始まります。完璧を求める必要はありません。小さな一歩の積み重ねが、あなたの人生を大きく変える力となります。

だるさに悩まされる毎日から、エネルギーに満ちた充実した人生への転換は、今この瞬間から始まります。完璧を求める必要はありません。小さな一歩の積み重ねが、あなたの人生を大きく変える力となります。

今日の夜、就寝前に4-7-8呼吸法を3セット行ってみてください。

たったそれだけの行動が、だるさのない明日への第一歩となるでしょう。

慢性的なだるさは改善可能です。あなたも必ず、活力に満ちた毎日を手に入れることができます。この記事があなたの健康的な人生の支えとなることを願っています。

注意事項:この記事の内容は一般的な健康情報であり、個別の医学的アドバイスに代わるものではありません。症状が続く場合や心配な症状がある場合は、必ず医療機関を受診してください。

参考文献:

コメント